|

|

| �R�������̐��삷��z�[���y�[�W;�H�ʓd�Ԃ��l����ق��J�݂����̂͂P�X�X�V�N�R���̂��Ƃł��B�J��P�R�N�ڂ̂Q�O�P�O�N�S���ɃA�N�Z�X�J�E���g���Q�O�O���J�E���g��B�����܂����B ���͂Q�O�O�X�N�H�ɒ����V���ɂĐ���҂ł���َ�̌l�Љ�L�����f�ڂ��ꂽ�肵�܂��āA���ł͎��̑��݂͌��m�̂��ƂƂȂ�A�l�����B�����Ƃ��s�K���Ɣ��f���A������@�ɐ���ҏЉ�y�[�W��V�݂��܂����B �܂��͋L���ɂȂ������̂���A����҂̐V���Љ�L���R�҂����Љ�A���٢�H�ʓd�Ԃ��l����فv�̂���܂ł̗��j���ے�����L�^���҂����Љ�܂��B ����Ƃ��ς��ʂ����ڂ̂قǂ��肢�v���܂��B |

�P |

�Q�O�O�X�N�P�P���Q�T�� �َ�R�������� �����V���ɏЉ��܂����@�B |

| �^����ɁA�v���t�B�[�����J���@�ɂȂ��������V���L�������Љ�܂� ����P�O���R�O�E�R�P��LRT�s�s�T�~�b�g�Q�O�O�X���L���s�ɂĊJ�Â���A�َ���p�l���X�g�Ƃ��ďo�����������Ƃ͐�ʂ��Љ�܂����B���͂��̗����A�����V���L�����ǂ̋L�҂���A�u�L�����܂�̔픚�҂ł���R��������w�픚����U�S�N�`���������������Ɓ`�x�Ƃ��č̂�グ�����v�Ƃ̜ϜȂ��A��ނ���܂����B �L�����o�܂������A�W��́u�H�ʓd�Ԃ���F�肽���v�ƂȂ��Ă���܂��B��͂�P�T�N�O�ɓ�������̋��L���s�ɂt�^�[����A��т��ĘH�ʓd�ԁELRT�̎s�������𑱂������Ƃ��ڂ��������̂ł͂Ɗ����܂����B |

|

|---|

�Q |

�P�X�X�V�N3��22�� �f�ڏ����̋L���͌F�{�s�d�����Ᏸ�Ԃ��̗p�̋L���@�B |

| �ŏ��̋L���͂���Ȃ����� �F�{�s�d�͓������{���̒��Ᏸ�d�ԁiLR�u�j����A�C���t�@���h�O�������삷��ȂǗD�ꂽ���I���Ǝ҂ł����B ���傤�ǐܗǂ��F�{�s���X�Â���ƌ�ʃA�N�Z�X�V���|'97���J����A�o�Ȃ����̂ŁA�����V�����w��������A�D�̍ޗ��邱�Ƃ��ł��܂����B �܂��摜�����Z�p���t�قŁA������Ɓu���H����H�v���̂ł����ǁA�P���L���ł����炻�ꂾ���ɉ��������B |

| ���P �F�{�s�@�F�{�s�d�ɒ��Ᏸ�d�ԓ����@�@�@�P�X�X�V�D�R�D�Q�Q |

|

| �@�����X�N�R���Q�Q���t�u�F�{�����V���v���v�� |  |

|

|

|---|---|

�R |

�P�X�X�V�N�S���P�T�� �z�[���y�[�W�����J����ɒ����V������Љ�ꂽ�@�B |

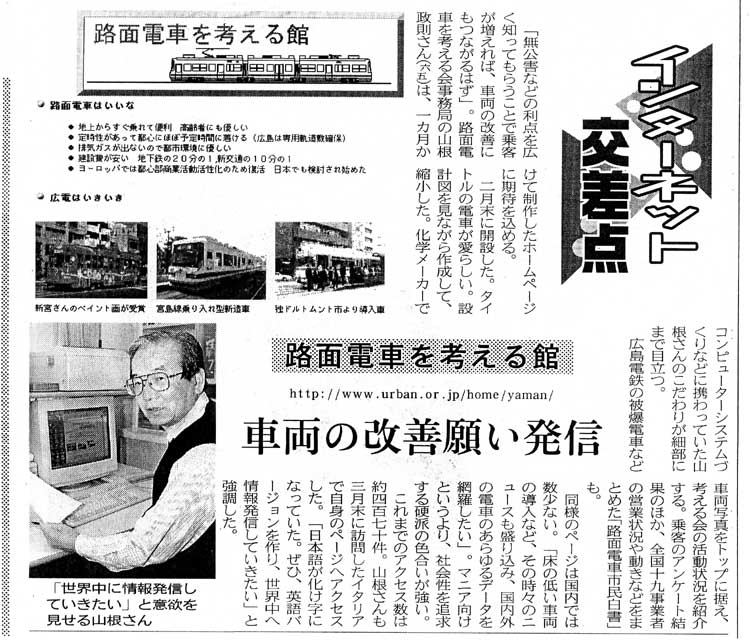

| ��H�ʓd�Ԃ��l����فv�����J����ɐV���ɍ̂�グ��ꂽ�@���b�L�[�@ �P�X�X�U�N���A���{�̃z�[���y�[�W�֘A�̏펯�́A�u�ǂ������{��̃z�[���y�[�W�͐�含�������B�A�����J���̔Z���ȃz�[���y�[�W�����K�����v�Ƃ��������ł����B�������I�L���s������H�ʓd�Ԃ̃z�[���y�[�W����J���悤�I�Ɣ������A���X�V�N�R���P���ɓ��ق����J���܂����B �����A�n���̒����V�����u�C���^�[�l�b�g�����_�v�Ƃ������̓��W�L�����o���Ă��āA���S���P�T�����ɂčK�^�ɂ��̂�グ���f�ڂ���܂����B�@�����Ė{���ɂ��ƃA�N�Z�X���͖�S�V�O���������ł��B�M�����܂����H�@�V���ɏЉ��̓J�E���g�����傫���L�т��̂͌����܂ł�����܂���B �f�ڂ̃��S�Ɏg�p����L���d�S�ԗ��͍ŐV�^���g�p���܂����A�����̍ŐV�`����GREEN LINER �R�X�O�O�^�ł���̂����������B ���Ȃ݂ɉp���ł͔��s���Ă��܂���B���݂܂���B |

|

|---|

�S |

�P�X�X�X�N�P���R�� �����͍L���d�S�ƍL���s�L������ł������������L�����f�ڂ��n�߂��@�B |

| ����j���[�X�\�[�X�������Ă��� �����͎�ޔ\�͂͐l�����炵�čL���s�ߕӂɌ����A�L���s�̍L���L���d�S�̃j���[�X�L������ł����B�@���ꂪ�Q�E�R�N�����C�悭�f�ڂ𑱂��Ă��邤���ɁA�����̓ǎ҂ɂ��m��Ă��܂����B�܂��x�`�g�n�n�I�̂悤�Ȍ��I�����\�t�g�Ńg�b�v�ɂȂ��Ă���́A���̒n��̘H�ʓd�ԃj���[�X�����C���Œ������Ƃ��o����悤�ɂȂ�A����Ɍf�ڔ͈͂��S����ɂȂ��Ă��܂����B ���̃j���[�X�L���͓ǎ҂ł������A�������Ɍ��̂g�����璸�Ղ����j���[�X���f�ڂ��܂����B�����ĂƂĂ������������̂����ł��o���Ă��܂��B |

| ���S�X �@�� ���Ɍ�����_�n���Ώۂɂk�q�s�̐����\�z������ |

|---|

|

�P���R���t���̐_�ːV���ɂ��ƁF |

5 |

�P�X�X�X�N�U���W�� �H�ʓd�ԃT�~�b�g�f�X�X�@in�@�L���ɏo�ȁ@�m�F���L������

|

| �T�~�b�g�ɏo�Ȃ���ƒm�l�̗ւ��L���� �P�X�X�V�N�̉��R�H�ʓd�ԃT�~�b�g��P�X�X�N�̖L���H�ʓd�ԃT�~�b�g�ɂƏo�Ȃ��������Ɋ���o����b�����킷�m�F�������Ă����B���̕��B���݂�Ȏ��̃z�[���y�[�W�ւ̏��E�����҂ɂȂ��Ă����āA���̂���͎����g�o���z���݂�Ȃō��z�[���y�[�W�Ƃ����C�����ɂȂ��Ă����B���ӁB |

|

|---|

���T�~�b�g��c

|

6 |

2001�N11�� �u�S����n�@�T�C�g�ē��v�@�ɂďЉ�ꂽ

|

| �S������ɂ��f�ڂ��ꂽ �����̐l�ɓǂ܂��悤�ɂȂ��Ă����Q�O�O�P�N(�����S�N��)�S���֘A�̃z�[���y�[�W�ē����u�S����n�T�C�g�ē��v�ɂďЉ��܂����B �����͇@��/�D�ԗ��}�@�A��/����E�����}�@�B��/���j�}�@�C��/�w���}�@�D��/�A�N�e�B�u�}�@�E��/�C�O�}�@�ɕ��ނ���Ă���A���ق͇A���̘H�ʓd�Ԃɕ��ނ���Ă��܂����A�Ȃ�قǁB�@ ���̘H�ʓd�ԂɌf�ڂ��ꂽ���̃z�[���y�[�W�́u���{�H�ʓd�ԓ��D��v�Ɓu�s���d�Ԃ��낢��v���f�ڂ���Ă��܂��B����痼�y�[�W�͍����p�����Ă��܂��B�����܂��ˁB |

|

|---|

|

�V |

200�V�N�U���P�O�� ��H�ʓd�Ԃ��l����فv�J�݂P�O���N�L�O����

|

| �Ƃ��Ƃ��b�c�t�L�O�����s�܂� �Q�O�O�V�N�������Ģ�H�ʓd�Ԃ��l����فv�͂P�O���N���}���邱�ƂɂȂ�܂����B �z�[���y�[�W�̏h���ł����A�������z�[���y�[�W���v���o�C�_�[�Ƃ̌_�����������������܂��B���̏u�Ԃ������ĊF���܂ɂ������������Ɛςݏグ���f�[�^�x�[�X�͈�u�ɏ��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B �@���ق̂P�O�N�ɓn����f�ڏ��͂킪���A�H�ʓd�ԏ��̏���(�A�[�J�C�u)�I���l����Ƃ̂��ӌ������Ղ��܂����B�����ŁA�������������̕��X�̓w�͂ɂ��W�ς��ꂽ�H�ʓd�ԏ�i���ɏ��ł���̂��������@�Ƃ��āA�����܂ł̑S�R���e���c2,850�������߂��b�c����̂Ƃ���P�O���N�L�O���s���邱�Ƃɒv���܂����B ���s��2007�N�U���P�O���̘H�ʓd�Ԃ܂�̓��������Ĕ��s���邱�Ƃ��ł��܂����B���̂��ъ��s�o���܂����̂��S���̎x���҂���я��҂Ȃ�тɍL���d�S���܂̐��Ȃ��㉇�ɂ����̂ł��B�[�����ӂ������Ă���܂��B�@ |

|

|---|

|

|

|

|

|

�@�@�֘A�j���[�X�F�H�ʓd�Ԃ��l����ف`�J�݂P�O���N�L�O���`�@(�O�V�^�W) |

�W |

�Q�O�O�X�N�P�O���R�P�� �L���s�J�� ���̂k�q�s�s�s�T�~�b�g�� �p�l���X�g�Ƃ��ďo���@�B |

| �H�t�����L���s�����炨�����|�������̂ŁE�E�E �L���s���Z����ɂ́A�H�ʓd�Ԃ��̑��s�������ɂ��낢��H�t�s������Ƌ��͂��������̂ł��傤���A����LRT�s�s�T�~�b�g���L���s�ɂĊJ�Â���ɕt���A�p�l���f�B�X�J�b�V�����ɏo������悤�ɁA�Ƃ̈˗�������܂����B�����o�D���̌̂������Ă��܂��܂����B �p�l���f�B�X�J�b�V�����͏����ɐi�݁A��̈��A���I���������A�����͋�������āu�ǂ����Ă��������������Ƃ��c��܂����v�Ɛ\���o�āA�ȉ��̔����������Ē����܂����B����͉��̋L���̎��ɋL���Ă���܂��B���̔����͌�ŖJ�߂��܂����B�s���͔������R�ł�낵���ł��ˁB(^^;) |

|

|---|

|

| ��}�̃p�l���f�B�X�J�b�V�����͍�����x�R�X�s���A�L�������s���A�L���H�t�s���A�������X�s���A���c�L���d�S�В��A�f����p�ē��J����A����ƎR�����E�[�ł��A�M�ق�U����Ă��܂��B(^^;) |

| �R�����̂ǂ���Δ��� ���̂Q���Ԃ̓��c�ŏo�Ȃ������b�́A�u���̓��{��LRT�v��̓v�����쐬�܂łŐV�����݂≄�L�̎����������̂��낤�H�v�ł��B�@���̂P�O�N�Ԃ킪���ł̎��т͂킸���x�R�s�P�s�s�̂݁B���Ăł͂P�O�N�O�ɂ͐V�݂��Q�O�s�s���������̂ł킪���͎���x�ꂾ�Ǝv�������A�����̎s�������̐��ʂ������͂Q���x��ł͂Ȃ����H�v�Ƃ������Ƃł��B �t�����X���������Љ�����ł��B�P�Q�N�O�����ōs��ꂽ���E��LRT���ۉ�c�Œ������A�t�����X�̂���s�s��ʋǒ��̐������Љ�܂��傤�B�u���s�ł�LRT�H�����݈Ă������オ��ƁA �@�������Ă���H���Ă��h���ǂ��Ă�����@ �A�Ă͕В[��������J���A�������_���ǂ�ǂ��W�߂��A�s���̓��c�ޗ��Ƃ���B �B�o�s���������ɂ͒������_�͂�����̂̎�������Ă̏��ʂ����܂��Ă���B(����\���ł̓o���G�[�V�������܂߂P�T�f�Ă�������)�@ �C�o�s�������������v����Ďs�����h���ƌ��߂Ď��s���Ă��܂� �@�E�E�s�������ƂȂ��[�����銵��ɂȂ��Ă���B ���͂��̂������t�����X�����Ɩ��t���܂������A������{�ł��̂����Ăق����̂ł��B ����Q�N��̂k�q�s�s�s�T�~�b�g��x�R�s��������ꂽ�͍̂K���ł����B�ǂ����x�R�T�~�b�g�ł͉��̓��{�ł�LRT�V���E���L���������Ȃ��̂������c���Ē����悤�A�ǂ����x�R�s�����肢���܂��B |

�@�@�֘A�j���[�X�F�@LRT�T�~�b�g�@2009 in �L���@(�O�X/�P�O) |

�X |

2010�N�S�� �z�[���y�[�W����P�R�N�Ԃ̌o�߂ƍ�����l�����@�B |

|

�P�O |

�@ 201�T�N�V���P�R�� �픚�̌��L�@�u��̑��z�������邭�v |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̑��z�������邭�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �R ���@�� ���@���͍L���s�̒��S���ɂ���≮�X�u���x���v�̏��a�U�N�i1931�N�j�ɐ��܂�A�s�S�ɂ���{�쏬�w�Z�����a�P�X�N�R���ɑ��Ƃ������܂����B���̏��w�Z�͐���u�ĂĐ^���ʂɁu�Y�Ə���فv�i����A���́u�����h�[���v�Ɩ��̕ύX�j�Ɍ����������Ƃ����A���l����ƕ|�낵���ꏊ�ɂ������̂ł��B �@���������̂��̓��A���a�Q�O�N�i1945�N�j�W���U���ɂ́A���͍L��������w�Z�̓�N���ɂȂ��Ă��܂������C�ʏ�̓o�Z�����}篋ΘJ��ƂɐU�ւ����C���݂̍L���w�k�A�����̓�������֏W���𖽂����܂����B���̗�����͐펞���ŐH�����}�����A�Ȃ�Ƃ��܈��ɐA���ւ���ꂽ�B���̑����̎d���ł����B �@����Ƃ͑匙���ȊF��Ȃł�����C�W���ɂȂ��Ă������ɂ͍�ƂɂƂ肩����܂���B���肵����_�̉_���Ȃ������̋�ɁC�������ɔ������������A�������ČR�̔����@�a�Q�X����@�^�������ɂ�������߂����Ĕ��ł��܂����B���ɂł����������������钆�w��N���͂����܂��S�����オ��C���̂a�Q�X�̕����w���Ȃ�����X�ɉ�������ł��܂��B���͑��z���܂Ԃ����̂ō������ɂ������Ȃ���ڂ��Â炵�ċ@�e��ǂ������܂����B�a�Q�X�͒P�@�ō��x�����������Ƃ��납��@�̂��L���L���ƌ��点�Ȃ��炱����߂����Ĕ��ł��܂��B��X�̂���n�_��肾���ԓ����̈ʒu�܂ŗ����Ƃ��C�|�����ƍ������̂��@�̂��痣���܂����B�u�������B�������v�@�F�����X�ɋ��т܂��B���̕��͂����������̕��̗�����������ŁC����𐼕��ւ��[�ƕ�������`���Ȃ��痎���Ă䂫�A�����܂��������Ă��܂��܂����B���ꂪ���̌��q���e���̂��̂ƒm�����͎̂b����̂��Ƃł��B �@�ƁC�a�Q�X�̕��͔��e�����o����ۂ�M�����Ȃ����炢�̋}����Ŗk���ւƋ�\�x�����]�����ّ����n�߂܂����B�u�Ȃ����I�Ȃ����I�v�̐��ŊF��Ȃ͈�Ăɔ��e�̗�����������Œǂ����Ƃ��~�߁C�X�s�[�h�A�b�v���Ȃ��瓦����@�e��ǂ��Ď�𐼂���k�̕��Ɍ������̂ł��B���ꂪ�C���ʓI�ɂ͗ǂ������B�������ŁC�M���̂��߂ɖڂ��ׂ�Ȃ��ł��̂ł�����B �@��s�@���i�H��k�Ɍ����Ăق�̐��\�b�o�����Ƃ����C���̌��̂����肪�}�O�l�V�E�����ꂽ�悤�ɍ��R�ƌ������̂ł��B�u�A�`�`�`�`�`�v�@�M���ɏĂ��ꂽ��ƍ���ɉs���ɂ݂������܂����B���̏u�Ԃ́C���ɗ����Ă����F�l�̖j�����z�̒��ˉ��ɂ�������炸�A���F�̔畆�����̂悤�ɐ^�����Ɍ������̂��o���Ă��܂��B���ꂱ�������̐M�����ʑM���̓����Ȃ̂ł��B�u��̑��z�������邭�v�Ƃ������t�͐������̂ł��B �@���̒���C�s������n���悤�ɓ`���P���Ă��������ňɑł������Ď��_���Ă��܂��܂����B���b�Ȃ̂��H�����Ȃ̂��H�@�C���t���Ɣ��̐��̊ԂɂЂꕚ���ė���͂������藼�ڂ��Ă��܂����B�@�L���ł͌����̂��Ƃ��u�s�J�h���v�Ɩ��t���܂����B�ŏ��Ɍ��A�����đ傫�ȉ����u�h���v�ƕ�����������ł��B�R�����̏ꍇ�͋������߂����āi�Q�����j�A�����ɂ͌��͋L�����Ă��邪�h���̉��̋L���͂���܂���B��������グ�ċ����܂����B�����������ȓ����_�������Ă��܂��B�_�͐Î~���Ȃ��łނ��ނ������c��݁A���̕����X�X�̐F���S���قȂ�܂��B���S���̉_�͌��q�j�����̗]�M���c���Ă���̂ŐԂ�����ł��B�i����P���T��x�������ƕ����܂����j�@���̊O�̉_�����͈Î��F�A�X�Ȃ�O�͈ÐF�A�X�ɊO�͊D�F�B���S�̉����͂܂����邢�̂ŁA��芪���_��ʂ��ĐԂ��������Č����Ă��܂��B���ꂼ��̉_�͂ނ��ނ��ƃ_�C�i�~�b�N�ɓ����F���ω��������Ă����܂��B��]�I�ȋC���̂Ȃ��Ƃ̗F�l��{�������C��t�R��̔��������狍�c���ɒʂ���Ⴂ���z�ւɁA���c����c�_�Зאڂ̎���A�邱�Ƃ��ł��܂����B �@�r���C���̍��x�����X�ɍ��܂��čs���ɂ�L���s���̎S�邽���i���]������܂����B�����s�������炱���炩�������̍������������A���[���Əオ��n�߂Ă��܂��B����̌��q�_�͂����Ԃ剻���āC��������s�S���s���Ă��܂��B���̓V�ӂ̉��̕����͔����P���Ă���̂ł��B���́u�����̐��S�ȃJ���[�����v�͔픚�҂����������Ƃ͖����ł��傤�ˁB �@�r���A���̍��x�����X�ɍ��܂��čs���ɂ�A�L���s���̎S�邽���i���]������܂����B�s�����炱���炩��s���鉺�̍��������������[���Ƃ����n�ߎ�����Ȃ��Ă����܂��B �@����c���ɒ����ƁA�ߏ��̘m�����̔_�Ƃ������ɉ������㒆�ŁA�g�@�̉����グ�Ă��܂����B�����l�͌�������܂���B���܂�ɂ��|�낵���̌�������Ƃ݂���D�����ɂȂ��Ă���̂ł��傤�B�@���͎���ɋA��Ɗ�ՓI�ɂ����e�C�ܐl�̌Z��͒N���s���ɏo�Ȃ������̂Ŗ����ł��邱�Ƃ�m����S���܂����B�@��e�͎��̊���݂�Ȃ�A�u�܂���������Ƃ�I�@���̋��c�ɔ��e�����������I�v�Ɩڂ��Č����܂��B�@���́u���������Ƃ��B���e�͍L���̐^�ɗ����āA�������猩�����L�����イ���Ύ����炯��B�v�Ɠ����܂����B�Ƃɂ����s���ɂ͌����̃X�P�[�������܂�ɋ��傷���đz�����z�����̂ł��B����͂Ƃ����A�����ŕꉮ�̉����͑S�̂��k���ɂ���オ���Ă���A�������k���`�Ɉ͂ޑ��K���X�̉J�˂̓K���X�����čӂ��A���ɓ˂��h�����Ă��܂��B��̕S�N���o�������͓s�S���������쐼���̗t���Ԓ��F�ɏł��ďk��Ă��܂��B���͕�e����Ώ��̎蓖�A�E�E�E�Ƃ����Ă��Ȃ��̂ł��ܖ���h���A��т��炩��w�A�r�ɂ����Ă��邮�銪���ɂ��ꂽ�����ł����B �@���炭�x��ŊO�ɏo�Ă݂܂����B�픚���炩�o�߂������ł����A�s������͉Ώ����A���߂�畆���{���{���ɂȂ��Đ��ꉺ�������܂܂̎s�������X�������Ă��܂��B���̒��͍s���~�܂�̏ꏊ�Ȃ̂ŁA�����̐l������c�_�Ћ����̎��̉��ɋx�ނƂ������|�ꍞ��œ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����Ă�����Ɂu���A���v�̐������܂��B���C�ȑ�l�������Łu���������Ă͂������B�������ʂ���v�ƚ����̂ł��B�Ȃ��ł��A�₩��̉������������r�[�g�������Ȃ��ł����l���r�������ɂ���Ɖ����u�݂��[�v�̐����܂������A���̏u�Ԃ����͖Y����܂���B �@�����ȍ~�͓��n�ɂčs���|��đ�������������l�X�����c�����ɂ�䶔��ɕt�����߁A�t�߂̑�l���W�߂��č�Ƃɓ����邱�ƂɂȂ�܂����B�����A����d�ɏo�����܂������A�A���́u�������������Ȃ���v�ƌ������܂ܑS�������B���͖S���Ȃ�܂łɐ��Ɉ������̍�Ƃ̏̐��������邱�Ƃ͂���܂���ł����B�����������ɂ���Ă͉��ƏL���������������玩��܂ł�������Ă��܂����B���̋L�����琔�����Ԃ́A�����ł͋���H�ׂ邱�Ƃ͂��܂���ł����B���̏L�����v���o���̂ł��B �@���͔픚���W���U���̑O���̂T���ɂ͐̂̍ޖؒ��A���̍L�����ۉ�c��̂���ꏊ�Ō����a�J��Ƃ��������Ă��܂����B�W���U�������͈�w�N���̂P�N������Ƃ��������̂ł����A�s�^�ɂ��R�O�O�l�S������l�c�炸�S���Ȃ����̂ł��B���̈���̍��͍����S�̕����ڂɂȂ��č����Ɏ����Ă��܂��B �@���ꂩ��������B�����ɂ����ƕ邵�Ă��������́C���܂��܋A�L���ĕ��a������K�ꂽ�Ƃ��C�S�����R�ɍL���̌����ԗ��������܂����B��̗��ɉ���āC���������搶���̂����O�Ƌ��F�x�N�̖��O�C���ꂩ�炢�����c������ꏏ�ɒʊw������N���l�N�̖��O���������Ƃ��C�{���{���{���Ɨ��Ⴉ��܂������o���Ď~��Ȃ������ł��B���ł��ԗ����͂ݐ���X�������̒r�����邽�тɁA�u�݂��[�v�̂��̐����K�������ɑh��̂ł��B �i�t�L�j�@ �����͌����̂��Ƃɂ��Ă͒��N�A���͂ɏ��������Ƃ͂Ȃ������̂ł��B����͎v���o�������Ȃ����C�G�ꂽ�����Ȃ��Ƃ������݈ӎ����₦�������Ă���̂ł��傤�B �@���͌����̏o�Ă���f��͌��Ȃ��A�����Ɋւ���{���ǂ܂Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂����B�B��ǂL��������̂́A���a�R�O�N��̏o�łł��傤���A���x���g�E�����N�Ƃ����h�C�c�̃W���[�i���X�g�̏������u��̑��z�������邭�v�Ƃ��������̊J���Ǝg�p�̂������������������ł��B����Ń}���n�b�^���v��Ƃ������̂̑��݂�m��܂����B�������ɂƂ��Ă͂��̖{����ŏ[���ł���Ǝv���Ă��܂��B �@����Ȏ����픚��P�O�N�ȏ�o�߂�����͕ω����Ă��܂����B���������ɂ��Ă̑̌���m�l�E�F�l�E�����ĎႢ�l�ɋ��߂���܂܂ɑ̌��k�Ƃ��āC�ӌ����܂߂ēw�߂Č��悤�ɐS������悤�ɂȂ�܂����B�����ɕt���Ă܂��܂����̌X�����������Ȃ��Ă����悤�Ɏv���܂��B������u�푈�̎S�Ђ͑̌����Ȃ�����̐l�ɓ`���āA�푈�̕|�낵����`����̂��̌��҂̐Ӗ��ł���v�Ƃ������ɕς���Ă����̂ł��B�L���s�ɍݏZ�����̂͂Q�O�O�V�N�܂łł����A�V�O���߂��Ă���͎s�̈˗��Łu������蕔�v�߂�悤�ɒ��ω����܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@������蕔�߂�Ƃ��A�Ō�ɐ\���グ�Ă������t�� �@�@�@�@�@�@�@�@�u�푈�Ɂw���`�̐푈�x�Ƃ������̂͑��݂��Ȃ��v�ł����B �Q�O�O�V�N�Ɉ�g��̎���ōL���s�����ˎs�Ɉ����z���Ă��܂��āA�{���Ɏ����Ă��܂��B �@���̋L�^���픚�̎��̌��������������Ӑ}�ŏ������Ē����܂����B �@ ----------- 2014.7.19 ----------- �@�@�@�@�@�@�@�@�i���j�R�������̔픚�ꏊ�F�L���s�������F�L���w�k���@����:2km �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̓����̎���ʒu�F�L���s���拍�c����c�P���ڂP�|�Q�@����:3km �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̌��݂̏Z���F��ˎs |